一、PEM 电解槽 pH 值分布特征

1、基本反应与 pH 值形成机制

PEM 电解槽的核心反应是水的电解,在直流电作用下,这一过程分为阳极氧化与阴极还原两个关键反应。其中,析氧反应(OER),阳极反应生成氧气、质子(H⁺)和电子,导致阳极区域质子浓度升高,理论上呈酸性。析氢反应(HER),阴极反应消耗质子,理论上会使阴极区域质子浓度降低,呈弱碱性趋势。这两个反应共同决定了 PEM 电解槽内的 pH 值分布特征:"阳极强酸性→膜强酸性→阴极近中性"。

-

阳极区域:通常 pH 值为 2~4,呈强酸性。阳极反应直接生成大量H⁺,且反应消耗水,导致局部H⁺浓度升高。虽然阳极流道中通入的去离子水(电导率极低,接近中性)会稀释H⁺,但水流速度较慢时,酸性仍较明显。

-

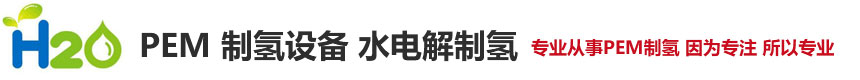

质子交换膜:膜内部 pH 值约为 1~2,呈强酸性。质子交换膜(如全氟磺酸膜)的骨架中含有大量磺酸基团(-SO3H),在湿润状态下会解离出H⁺,使膜本身保持强酸性环境。这种酸性环境是质子(H⁺)通过膜迁移的基础。

-

阴极区域:通常 pH 值为 6~8,接近中性或弱碱性。阴极反应消耗H⁺(质子从膜迁移至阴极,与电子结合生成氢气),理论上会降低局部H⁺浓度。由于阴极侧通常不通入额外水(或仅通入少量用于湿润膜),且质子迁移效率极高,因此 pH 值接近中性。

2、影响 pH 值分布的其他因素

当然,实际运行中的 pH 值分布还受到水流、质子迁移效率、膜特性等多种因素的影响,主要包括:

-

水流速度(阳极侧):阳极水流速度加快时,生成的H⁺被更快带走,局部酸性减弱,流速过慢则酸性增强。

-

膜的湿润状态:膜干燥时,磺酸基团解离能力下降,质子迁移受阻,阳极H⁺积累导致酸性更强,阴极因H⁺不足可能略偏碱性。

-

电流密度:电流密度升高时,阳极生成的H⁺增多,阴极消耗的H⁺也增多,可能加剧阳极酸性,但阴极因质子迁移速率同步提高,pH 值变化通常不大。

二、pH 值变化对电解槽效率的影响

pH 值作为 PEM 电解槽运行的关键参数,其波动通过多维度耦合作用影响系统性能与效率,具体机制及综合效应如下:

1、质子交换膜传导性能的衰减与效率损失

质子交换膜的高效传导依赖于膜内强酸环境(pH≈1-2),此条件下磺酸基充分解离,质子以 H₃O⁺形式快速跳跃传导。当 pH 值每升高 1 个单位(如从 pH 2 升至 pH 3),质子传导率可能下降超过30%,直接导致膜电阻增大,槽电压增加 50~100 mV。这种性能衰减具有不可逆性,是造成电解效率下降的首要因素。

2、与杂质阳离子的协同破坏及能耗攀升

电解体系中的 Na⁺、Mg²⁺等杂质阳离子会与质子竞争磺酸基团结合位点,阻塞传导通道,且该效应随 pH 变化进一步加剧。其中 Mg²⁺影响更为显著:0.5ppm 即可明显降低膜传导率;仅1ppm的 Na⁺也会导致能耗大幅增加,二者与 pH 波动形成协同作用,使系统效率持续恶化。

3、催化剂活性差异对电解效率的调控

不同电极催化剂对 pH 值表现出显著敏感性差异:

-

阳极 IrO₂在 pH 1-3 时生成高活性 Ir⁵⁺,氧析出反应(OER)过电位约 250 mV;当 pH 升至 4 时,过电位增加 50-100 mV,直接导致能耗上升,且 IrO₂溶解速率随 pH 升高呈指数级上升,进一步削弱催化效率。

-

阴极 Pt 耐受性较强,在 pH 1-3 时氢析出反应(HER)过电位 <10 mV,仅当局部呈碱性(pH 9-10)时过电位才升至 100 mV 以上,对整体效率影响较小。

4、材料腐蚀行为与系统稳定性的关联

电解槽关键材料的腐蚀速率与 pH 值密切相关,其劣化会直接降低电解效率:

-

钛极板在 pH 2-4 时形成稳定 TiO₂钝化膜,腐蚀率 <0.1 μA cm⁻²;当 pH≥6 时,钝化膜失稳,腐蚀率较 pH 3 时骤升 10~100 倍,大量金属离子溶出污染膜与催化剂。

-

316L 不锈钢双极板在 pH<4 时腐蚀率>10 μA cm⁻²,需依赖 Au、TiN 等涂层保护,但涂层性能随 pH 升高逐渐下降,加剧材料损耗与效率损失。

5、MEA 长期稳定性衰减与效率波动

膜电极组件(MEA)的 Nafion 膜与离聚物在强酸中稳定,碱性条件下易水解,导致催化剂团聚、活性位点流失。同时,pH 值波动会破坏水管理平衡:膜水含量降低 50%~70%,气泡尺寸增大,传质阻力增加。这些因素共同使 MEA 年性能衰减率上升5%,进一步放大效率波动。

综上,pH 值变化通过影响质子传导、催化剂活性、材料腐蚀、杂质作用及水管理等多重路径,可导致 PEM 电解槽整体效率最高波动20%,是决定系统性能与使用寿命的重要因素。

三、pH 值调控策略与优化措施

为确保 PEM 电解槽高效稳定运行,调控槽内 pH 值至关重要,可从水质、运行条件及材料等方面着手。相关研究及实践为以下优化措施提供了数据支撑,但部分数据在不同实验条件与系统规模下可能存在一定波动。

1、水质控制:进水水质对电解槽 pH 值及整体性能影响显著。为有效抑制杂质阳离子干扰、维持适宜 pH 环境,进水需满足电导率 <1 μS/cm、TDS(总溶解固体)<0.1 ppm,Na⁺<0.01 ppm 。同时,设置在线电导、pH、阳离子监测设备,构建闭环调节系统,可将大幅降低衰减率。

2、运行调控:将温度从 60 ℃升至 80 ℃,可补偿因 pH 值从 3 升高至 4 导致的催化剂活性损失;在电流密度方面,其越高阳极反应越剧烈,生成 H⁺ 越多,阳极 pH 越低,通常维持在 2~4,但过高电流密度虽能提高产氢速率,却会加剧能耗与电极腐蚀,缩短电解槽寿命,需综合考量。

3、材料创新:新型材料研发为 pH 值调控提升开辟了新路径。如 Ir-Ru-O固溶体,相比传统IrO₂,在 pH 2~5 范围内,其析氧反应过电位低 20~30 mV ,显著降低能耗,提升阳极催化活性。SPEEK 基膜对 Na⁺ 亲和力比常用的 Nafion 膜低 50% ,抗阳离子污染能力更强,可有效维持膜内质子传导环境稳定。不过,新型材料制备工艺复杂、成本较高,大规模应用时,实际效率可能因生产工艺稳定性与成本控制情况有所变化。